Der 02. November 2025 markiert den Equal Pay Day im österreichischen Arbeitsmarkt: Ab diesem Tag arbeiten Frauen ohne Bezahlung – während Männer bereits ihr volles Jahresgehalt verdient haben. Was bedeutet dieser symbolische Tag und was gibt es zum Thema Lohngerechtigkeit in Österreich zu sagen?

Was ist der Equal Pay Day?

Der Equal Pay Day zeigt an, wie viele Tage Frauen aufgrund der geschlechtsspezifischen Einkommenslücke gratis arbeiten. Im Jahr 2025 sind das in Österreich 60 Tage, weshalb der Equal Pay Day auf den 02. November fällt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser Wert um einen Tag verbessert.

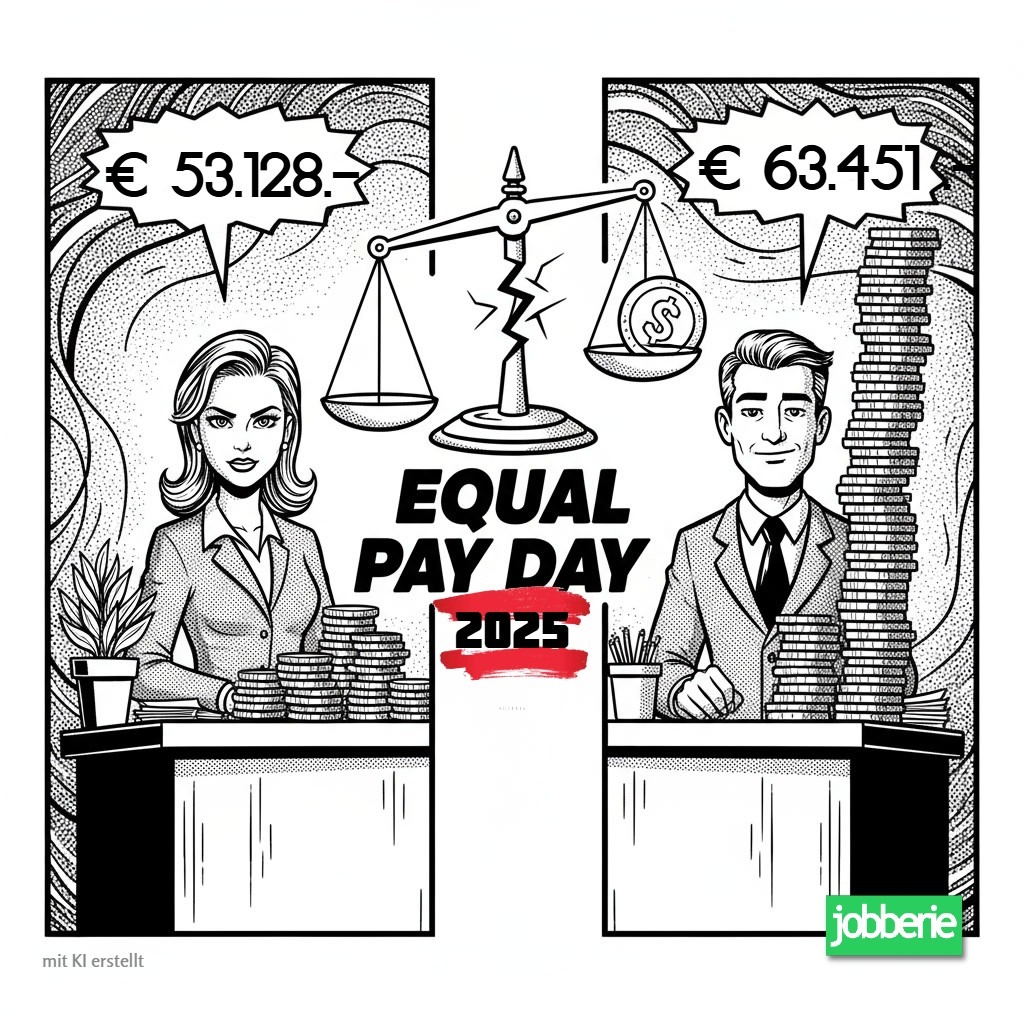

Die Berechnung basiert auf den durchschnittlichen Bruttojahreseinkommen von ganzjährig vollzeitbeschäftigten Frauen und Männern.

Laut Statistik Austria verdient ein vollzeitbeschäftigter Mann in Österreich im Durchschnitt 63.451 Euro brutto jährlich, der durchschnittliche jährliche Bruttoverdienst einer Frau beträgt 53.128 Euro – ein Unterschied von über 10.000 Euro pro Jahr.

Zwei Perspektiven, ein Problem

Es gibt in Österreich zwei Varianten des Equal Pay Days, die beide die geschlechtsspezifische Lohnlücke sichtbar machen:

- Der Frühlings-Equal-Pay-Day (13. Februar 2025): Berechnet von der Initiative Business and Professional Women (BPW), die den Equal Pay Day seit 2009 in Österreich berechnet. Er markiert den Tag, bis zu dem Frauen über ein Kalenderjahr hinaus arbeiten müssten, um das gleiche zu verdienen wie Männer im vergangenen Jahr. Der Einkommensunterschied beträgt laut aktueller Statistik 12,18 Prozent.

- Der Herbst-Equal-Pay-Day (02. November 2025): Dieser vom Österreichischen Städtebund und der Arbeiterkammer berechnete Tag markiert jenen Zeitpunkt im Jahr, ab dem Frauen laut Statistik „gratis“ arbeiten, da Männer bereits ihr durchschnittliches Jahreseinkommen erreicht. Im Jahr 2024 lag der Tag auf dem 01. November. Im Jahr 2023 war es der 31. Oktober. Bei gleichbleibender Entwicklung ist zirka im Jahr 2080 vollständige Lohngleichheit zu erwarten

Regionale Unterschiede / Urbaner Raum besser

Die Einkommensschere variiert in Österreich je nach Bundesland:

- Vorarlberg: 10. Oktober, Einkommensnachteil: -22,7 Prozent. Bregenz: 07. Oktober, Einkommensnachteil: -23,5 Prozent

- Oberösterreich: 19. Oktober, Einkommensnachteil: -20,2 Prozent. Linz: 07. November, Einkommensnachteil: -15,1 Prozent

- Tirol: 25. Oktober, Einkommensnachteil: -18,6 Prozent. Innsbruck: 23. November, Einkommensnachteil: -10,5 Prozent

- Salzburg: 25. Oktober, Einkommensnachteil: -18,6 Prozent. Stadt Salzburg: 07. November, Einkommensnachteil: -14,9 Prozent

- Steiermark: 27. Oktober, Einkommensnachteil: -18,0 Prozent. Graz: 11. November, Einkommensnachteil: -13,9 Prozent

- Kärnten: 31. Oktober, Einkommensnachteil: -17,0 Prozent. Klagenfurt: 20. November, Einkommensnachteil: -11,5 Prozent

- Niederösterreich: 1. November, Einkommensnachteil: -16,5 Prozent. St. Pölten: 15. November, Einkommensnachteil: -12,7 Prozent

- Burgenland: 6. November, Einkommensnachteil: -15,3 Prozent. Eisenstadt: 30. Oktober, Einkommensnachteil: -17,2 Prozent

- Wien: 22. November, Einkommensnachteil: 11,0 Prozent

- Quelle: Lohnsteuerstatistik 2023 (Stand Dezember 2024), Statistik Austria, Berechnung AK OÖ

Wien weist mit einem Lohnunterschied von 11 Prozent die niedrigste Einkommensschere auf, während Vorarlberg mit 22,7 Prozent die höchste Differenz zeigt. Damit ist der Gender Pay Gap in Vorarlberg doppelt so hoch wie in Wien.

In den Landeshauptstädten ist die Situation meist besser als im jeweiligen Bundesland – mit Ausnahme von Bregenz und Eisenstadt, wo der Gender Pay Gap im gesamten Bundesland etwas niedriger als in der jeweiligen Landeshauptstadt ausfällt. Das kann damit zu tun haben, dass Eisenstadt und Bregenz die zwei kleinsten Landeshauptstädte sind. Dies bestätigt sogar ein wenig die These, dass ein geringerer Gender Pay Gap in Beziehung der Größe des urbanen Raums steht.

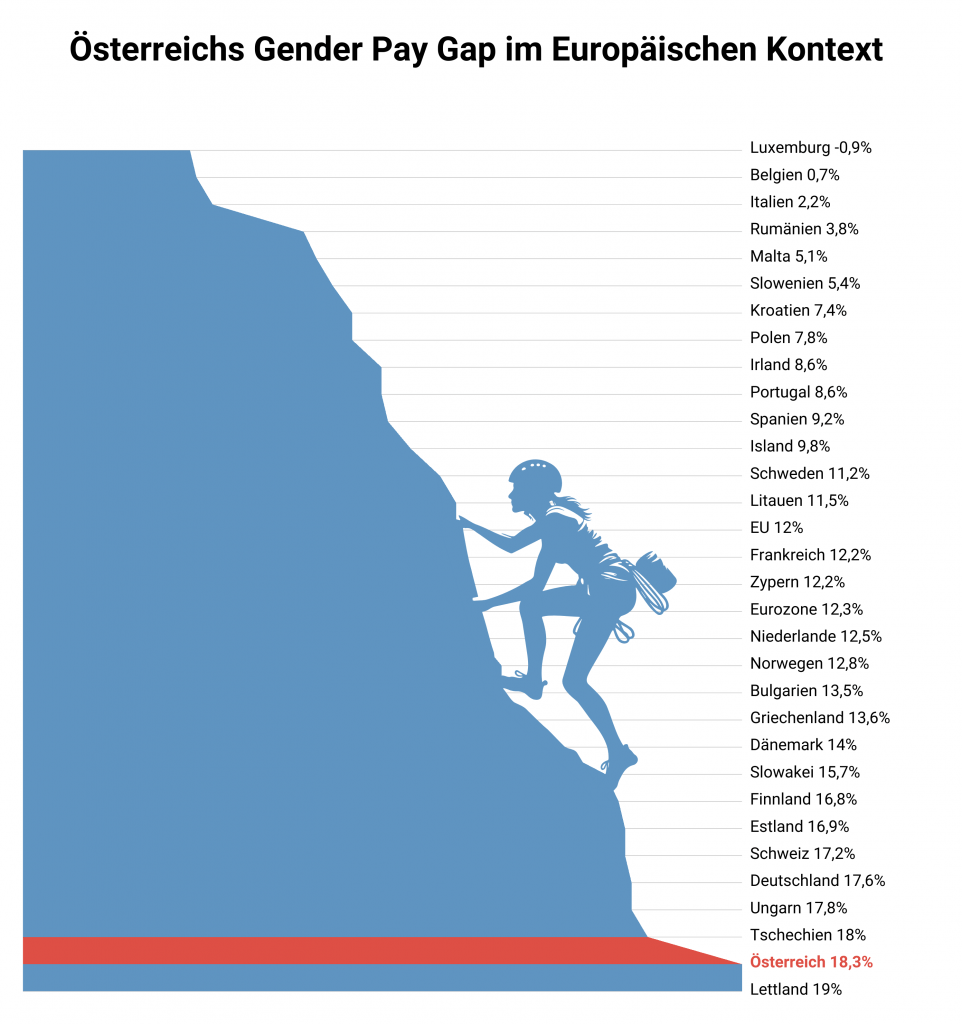

Österreich im EU-Vergleich

Mit einem Gender Pay Gap von 18,3 Prozent (Stand 2023) liegt Österreich über dem EU-Durchschnitt von 12,0 Prozent und gehört damit zu den EU-Ländern mit einem überdurchschnittlichen Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern. Beim bereinigten Stundenlohn nach EU-Methode beträgt der Unterschied ebenfalls 18,3 Prozent (Stand 2023). Österreich liegt (siehe Grafik Eurostat) damit auf dem zweitletzten Platz vor Lettland. In Luxemburg schlägt die Waage sogar leicht in die andere Richtung aus (-0,9 Prozent).

Die unerklärbare Lücke – Diskriminierung?

Eine Analyse der Statistik Austria vom März 2025 auf Basis der Daten zum Gender Pay Gap aus 2022 zeigt, dass nur ein Drittel des gesamten Gender Pay Gap (im Jahr 2022 6,4 Prozentpunkte von insgesamt 18,7 Prozent) aufgrund von Merkmalen wie Branche, Beruf, Alter, Dauer der Unternehmenszugehörigkeit und Arbeitszeitausmaß erklärt werden können. Zwei Drittel des gesamten Gender Pay Gap (im Jahr 2022 12,3 Prozentpunkte von insgesamt 18,7 Prozent) können nicht statistisch durch diese Merkmale erklärt werden. Dieser unerklärte Teil wird laut Arbeiterkammer unter anderem auf Diskriminierung zurückgeführt: Frauen verdienen bei gleichen Tätigkeiten und in denselben Funktionen weniger als Männer.

43 Prozent der Entgeltdiskriminierungen entstehen – laut Gleichbehandlungsanwaltschaft – bereits bei der Lohneinstufung zu Beginn des Arbeitsverhältnisses. Das bedeutet, dass viele Frauen bereits beim Eintritt ins Unternehmen schlechter eingestuft werden – ein Nachteil, der sich über das gesamte Berufsleben hinweg auswirkt – und natürlich auch ungemeine Auswirkungen auf unser Pensionssystem hat.

Die Ursachen des Gender Pay Gaps

Die Gründe für die Einkommenslücke sind vielfältig:

1. Teilzeitarbeit

50,6 Prozent der Frauen arbeiten in Teilzeit – und nur knapp 13 Prozent der Männer geben an in Teilzeit zu arbeiten (Statistik Austria 2023). 2024 ist dieser Prozentsatz sogar noch etwas gestiegen: 51,7 Prozent bei Frauen, 13,7 Prozent bei Männern. Diese Entscheidung wird oft durch fehlende Kinderbetreuungsplätze und traditionelle Rollenbilder beeinflusst, aber auch einige Berufssegmenten setzen verstärkt auf Teilzeit. Laut karriere.at gibt es die meisten Teilzeitstellen im Berufsfeld „ Assistenz, Verwaltung”, den größten Anteil gibt es in „Pharma, Gesundheit, Soziales”. Zudem scheint die Verteilung zwischen Vollzeit- und Teilzeitstellen auch ein regionales Thema zu sein. Der Anteil an Teilzeitstellen ist mit 18 Prozent in Wien am größten, auch in absoluten Zahlen führt die Bundeshauptstadt das Ranking an.

2. Niedriglohnsektor

22,4 Prozent der Frauen arbeiten im Niedriglohnsektor – und nur 9,3 Prozent aller Männer (Statistik Austria 2018; (siehe Geisberger / Glaser.) Typische Niedriglohnsektor sind die Gastronomie, der Einzelhandel, die Reinigung und Pflege, Bäckereien, Zustellung…

3. Unterrepräsentation in Führungspositionen

In Top-Positionen sind weniger Frauen vertreten: 12,2 Prozent der Geschäftsführungen werden von Frauen ausgeübt, 26,8 Prozent der Aufsichtsrät*innen sind weiblich (Statista 2024). Auch hier gibt es Bestrebungen dies zu ändern. Die Quote der rein männlichen Vorstände in Unternehmen des Wiener-Börse-Indexes liegt (laut Die Presse) 2024 bei 59 Prozent.

4. Fehlende Einkommenstransparenz

Informationen über Entlohnungen werden in Österreich kaum dargelegt, weder inner- noch außerbetrieblich. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können eine potenzielle Einkommensdiskriminierung daher oft nicht erkennen. Dies soll sich durch die neuen EU-Richtlinien bezüglich Gehaltsangaben etc. verändern. Auch ist es ein Thema der Kultur. In Österreich spricht man nicht über Gehälter. Hier können Unternehmen selbst für Transparenz sorgen.

5. Leisten von unbezahlter (Care)Arbeit

Frauen arbeiten nicht weniger als Männer. Sie arbeiten mehr Stunden unbezahlt, da sie für die Kinderbetreuung, die Pflege von Angehörigen und den Haushalt zuständig sind. Im Durchschnitt arbeiten erwerbstätige Frauen pro Woche 27 Stunden unbezahlt im Haushalt. Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf die Teilzeitbeschäftigung.

Die Auswirkungen: Vom Gehalt bis zur Pension

Die Einkommensunterschiede während des Arbeitslebens setzen sich auch im Alter fort. Der „Gender Pension Gap“ beträgt im Jahr 2025 39,7 Prozent. Die Pension von Männern beträgt durchschnittlich 2.535 Euro brutto, für Frauen 1.527 Euro brutto. Das bedeutet einen Unterschied von über 1.008 Euro monatlich – oder 147 Tage keine Pension für Frauen. Der Equal Pension Day lag heuer auf dem 6. August. Diese Differenz führt dazu, dass Frauen stärker von Altersarmut betroffen sind. Die Frage wird sein, ob ein wirkliches Interesse darin besteht den Gender Pension Gap zu minimieren. die Ausgaben für die Alterversorgungen der Menschen, die über das österreichische Budget bezahlt werden, liegen bei knapp 30 Prozent des gesamten Budgetvolumens (`= Zuschüsse für bestehende Pensionen und Beamt*innenpensionen).

Was muss sich ändern?

Um die Lohnlücke zu schließen, werden folgende Maßnahmen diskutiert:

- Transparenz: Seit Juni 2023 gilt in der EU eine neue Richtlinie zur Lohntransparenz. Österreich hat bis Mitte 2026 Zeit, die Richtlinie umzusetzen. Bis dato gilt: Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten müssen über das geschlechtsspezifische Lohngefälle in ihrer Organisation Bericht erstatten und Maßnahmen ergreifen, wenn die geschlechtsspezifische Lohnlücke über 5% liegt.

- Bessere Kinderbetreuung: Mehr und qualitativ hochwertige Kinderbetreuungsplätze sind notwendig, damit Frauen Vollzeit arbeiten können

- Bewusstseinsbildung: Die Diskriminierung muss sichtbar gemacht werden, um Veränderungen anzustoßen

- Gleichbehandlungsgesetz konsequent umsetzen: Das Gleichbehandlungsgesetz existiert seit 1979 und Gehaltsdiskriminierungen gehören verstärkt aufgezeigt.

- Faire Bewertung von frauendominierten Berufen: Ein Schwerpunkt liegt auf der gerechten Bewertung von traditionell frauendominierten Berufen, darunter beispielsweise im Pflegewesen. Hier könnte die Sozialpartnerschaft, die ja maßgeblich für die Kollektive zuständig ist, Einfluss nehmen. Vielleicht könnten Gehaltsverhandlungen neben der Orientierung an der Inflation / Produktion (Benya-Formel) auch einen Gender-Pay-Gap-Faktor einbeziehen.

Fazit

Der Equal Pay Day ist ein Indikator für die bestehende geschlechtsspezifische Lohnlücke. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass bei gleichbleibender Geschwindigkeit die vollständige Lohngleichheit erst im Jahr 2080 erreicht wird. Zwei Drittel der Lohnlücke können wissenschaftlich nicht durch strukturelle Faktoren erklärt werden und werden auf Diskriminierung zurückgeführt. Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit bleibt ein noch nicht vollständig umgesetztes Ziel.

Quellen und weiterführende Informationen

Offizielle Statistiken:

- Statistik Austria: Lohnsteuerdaten und Verdienststrukturerhebung (statistik.at)

- Eurostat: Gender Pay Gap Statistiken

- AMS Österreich: Equal Pay Day Informationen (ams.at)

- Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (bmfwf.gv.at)

Initiativen und Organisationen:

- Business and Professional Women (BPW) Austria: equal-pay-day.at

- Gleichbehandlungsanwaltschaft: gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at

- Österreichischer Städtebund: staedtebund.gv.at

- Arbeiterkammer: Informationen zum Gender Pay Gap

Studien:

- Geisberger, Tamara / Glaser, Thomas: „Gender Pay Gap – Welche Faktoren beeinflussen den Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern?“, STATjournal 3–2025

- Statistik Austria Analysen zum Einfluss unterschiedlicher Faktoren auf den Gender Pay Gap (2025)

- Agenda Austria: „Mind the Gap“ – Studie zum Gender Pay Gap in Österreich